「血の匂いのする小説」。

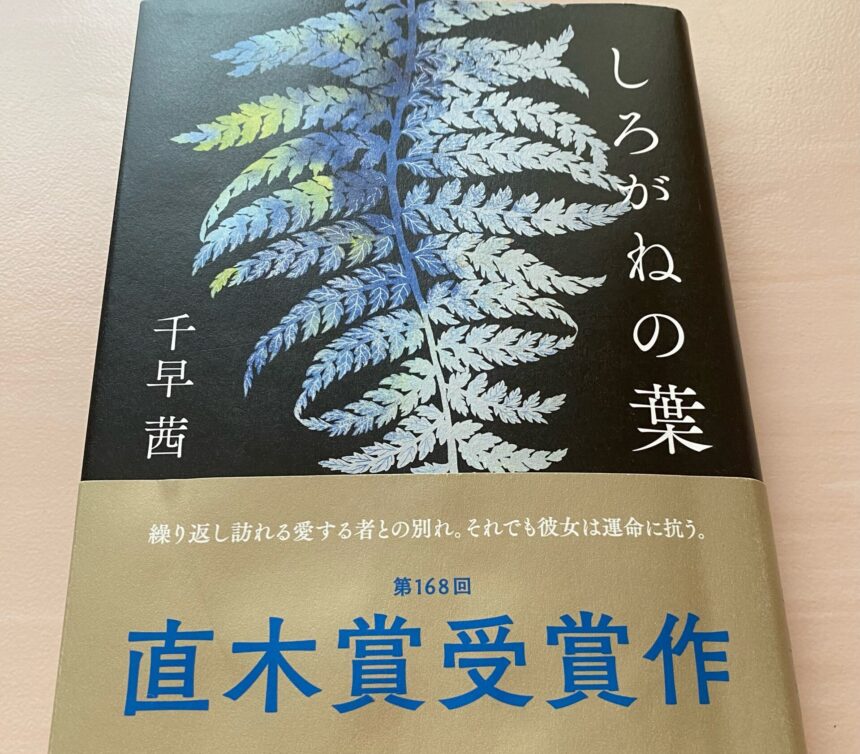

このたび、直木賞を受賞された千早茜さんの作品『しろがねの葉』を読み感じた感想だ。千早さんご自身、小説というものは紙でしかないが、そこから匂いや色が香り立つ作品を書けたらと思っていると口にされているので、作者の意図は十分に私に伝わっっているに違いない。そもそも購入のきっかけは、単純でミーハー。千早さんが北海道の江別市ご出身と知り、同郷の作家ということで読んでみたいと思った。昨今の小説、特に〇〇賞と名のつく現代ものは、今を生きる感情、雰囲気、男女の恋愛、社会問題、そういったものを背景にしている作品が多いように感じるが、この作品は全く違った。

時は戦国末期、場所は世界遺産の石見銀山という時代小説だ。この作品の着想は作者が以前観光で訪れた石見銀山で、劣悪な環境で働く銀掘(かねほり)の短命をたとえた「銀山の女性は3人の夫を持つ」という言い習わしを耳にしたことだそう。作者は、この作品を通して人間の「生と死」を描きたかったということだ。どうりで…血の匂いのする作品だと、のちに、作者の作品への思いを知り納得した。

この作品は少女ウメが、のちに養父となる天才山師・喜兵衛に拾われ、女としても人間としても成長し逞しく生きていく女性の物語だ。と一言で書くとなんだかそっけないが、内容は実に生々しい。とにかく登場人物が全て人間臭い。よって読後はなんともいえない血の匂いに纏われた。

銀山で生きる男はいつも危険と隣り合わせだった。銀山の坑道である間歩(まぶ)をいくのも危険だが、それだけでなく、銀山を掘る男たちは巨万の富を得る代償として命をすり減らす。その光景はまるで山神に命を生け贄として渡しているようにさえ見える。ゆえに、男たちは短い命を和らげるように女を求める。そこでは常に生と死が入り乱れ、そして女たちも銀山という男社会の軸の中を逞しく生ききる強さと脆さを兼ね備えていく。作者自らが生と死は官能そのものであると表現していることから、そのような表現も多く、もしかすると作品の好き嫌いが分かれるかもしれないなとも思ったが、私は、これこそ小説の醍醐味だと感じた。

人間はノンフィクションとフィクションの狭間を生きているのではないかと感じることがある。時に、人はびっくりするほど高貴にもなりえるし、残酷なほど恐ろしくもなれる。神でもない限り、善だけの人間もいないように悪だけの人間もいない。常に欲望というカードが目の前に揺れている。それが人間ではなかろうか。

そして、私が何よりこの作品が素晴らしいを感じたのは、とにかく読ませるストーリー力である。作者の筆力もさることながら、あっという間に小説に引き込む力は圧巻だ。銀山の蠢く光、男女の芳香、時代の音。そういったものが立ち昇る筆感は独特な匂いを纏っていた。

巷ではサンフランシスコのOpenAI社が生み出したChatGPTが大流行。ChatGPTは「オリジナルのテキストを生成することができる人工知能ツール」で、クリエイティブなプロンプトを入力することで、詩や歌、エッセイ、短編小説、などを書いてくれる優秀ソフトだ。クリエイティブがAIで簡単に出来上がる。よって適当に名詞や部分的なストーリーを入れるだけで小説を書いてくれる。だから、もしかするとこの先、簡単にこのような作品を生み出すのかもしれない。けれど、そこに色香る世界が創造されるのかは、できれば人間の手によってのみ生み出す創造であって欲しいと願うのは、人間的な欲望のひとつといわれてしまうのだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

書いた人/Masae Kawaminami

夢は、「人生がアートな世界」になること。アートとは感動であり、五感に響くすべてがアートと捉え、それが欠けた人生は無味乾燥だと考える。自他ともに認める無類の本好きで、映画・音楽・舞台への造詣も深い。どんな環境にいても、アートが人の心の拠り所であってほしいと願い、コラムを執筆。北海道在住。

この記事へのコメントはありません。