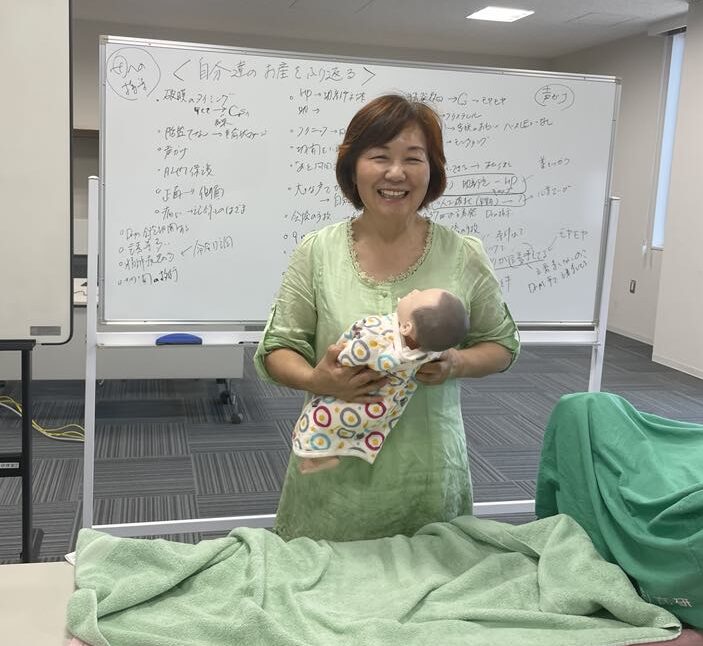

札幌の西区に今年開業30年になる助産院があります。住宅街の中にある「助産院エ・ク・ボ」です。地域で困っているママたちを支えたいと、助産師の髙室典子さんが立ち上げました。パワフルな女性はたくさんいますが、髙室さんはそんじょそこらのパワフルさとは桁が違います。太い筋が一本通っているのに、柔らかさがあってチャーミング。真剣で誠実だからこそ時に厳しさもありますが、根っこにある愛情と温かさ、その笑顔に触れ、たくさんのママたちが励まされ、大きな安心を与えてもらっています。今回は、髙室さんにこれまでのことや今感じていること、これから挑戦しようとしていることなどを伺いました。

ネットの情報に頼りすぎの出産と育児。昔よりもっとママが大変そうに見える

日々の診療のほか、天使大学などで後進の育成にもあたっている髙室さん。親子で参加ができる交流会や体育館で体を動かすイベント、オンラインのセミナーなども行っています。北海道助産師会の代表理事、北海道産前産後ケア協会代表理事という要職にも就いているため、会議なども多く、その合間を縫ってメディアの取材対応や小・中学校の性教育講座も行う…と、とにかく多忙。そんな中、時間を割いていただきインタビューをさせてもらいました。

「助産院をはじめたころは、パパたちが24時間働く企業戦士だった時代。ママが一人で子育てをするのが当たり前で大変でした。だから、出産や育児に関する正しい情報をきちんと伝え、ママたちをサポートしたいと思って開業したのだけれど、30年経って、違った意味で今はもっと育児が大変になっているなと感じています」 インターネットの普及によって、たくさんの情報を得られるようになりましたが、情報の信ぴょう性も含め、何が正しいのか、自分にとって必要なものは何かが分からず、ネットの情報に散々振り回され、疲弊した状態で助産院へやってくるママとパパが増えているそう。

失われつつある育児の伝承。だからこそ正しい情報を伝えていきたい

「核家族化が進んだこともあり、育児の伝承ができていないんです。これは母娘の関係が変わってきているからだとも感じています。そして、身近に子育てをしている先輩や子育ての参考モデルになる人がいないから、赤ちゃんはかわいいけれど、どう接していいか分からないというママが多い。昔はご近所付き合いもあって、どこかの家に赤ちゃんがいたり、親戚の家に赤ちゃんがいたりすることも多かったんだけどね」

若いママの中には、赤ちゃんが泣いていてもどうしていいか分からず、「泣いています」とそばで突っ立って見ている人もいるとか…。抱っこしたり、おむつを確認したり、できることがあるのでは?と耳を疑いたくなりますが、「極端な話だけど、子育ての伝承がされていないことの弊害なのよね」と髙室さん。

さらに、言われたことはきちんとできるけれど、その範疇を超えると何もできない、想像力を働かせて行動を起こせないのだそう。「自信のないママが多いのも気になります。だから行動できない。それで不安を解消するためにネットで検索して、間違った情報を鵜呑みにして一喜一憂してしまうのでしょうね。最初から完璧なママなんていなくて、子どもの成長とともに少しずつ母親らしくママも成長していくものだと私は思うのだけれど、みんな真面目なのよね」と続けます。 そこで、妊娠期の過ごし方や赤ちゃんとの関わりについて正しい情報を知ってもらいたいと、北海道新聞で「0カ月からの育児塾」のコラムを担当。病院のマザークラス、母親学級もコロナを機にやめたところが増えたこともあり、伝えられるものはできるだけ盛り込みたいと考えています。オンラインでも見られるようになっており、関連動画もアップされています。

時代とともに変化している子育ての環境や考え方、そしてママの在り方

助産師は、妊娠と出産だけに関わって終わりではないと髙室さん。「すべてのママのサポーター」として、ある程度大きくなった子どもの育児相談に乗ることもあります。自身も4人の娘たちの育児を経験。働きながらの子育ての大変さも経験しているからこそ、ママたちの気持ちも理解できますが、「やはり伝承されていないことが多く、保育園や学校、あるいは自分の親任せという場合も…」と話します。

「育児の考え方も環境も30年前とは大きく変わっています。ママたちに『どんな子どもに育ってほしい?』と聞くと、勉強ができる子になってほしい、大谷選手みたいに一流アスリートになってほしい、偉い人になってほしいといった回答が多い。でもそれって、親のエゴ。親というのは、子どもが元気で健康でいてくれたらそれで十分なのでは?と私は思うんです」

育児で大事なのは、とにかく子どもをじっくり観察すること。「赤ちゃんには手をかけ、小学生になったら目をかけ、中学校に入ったら黙って見る。私はそれが基本だと思っています」と続けます。最近のママは手をかけすぎる、あるいはその逆で他者へ丸投げかのどちらかで、極端なのだそう。 「ネットに頼りすぎている部分があって、子どもをよく観察して想像力を働かせれば解決するようなことができないママが増えている気がしますね。子育ては大変なこともあるけれど、それを上回る楽しいこともたくさんあるはず。楽しめる育児を伝えていきたいですね」

浸透しはじめている産後ケアの仕組み。まだまだ改善の余地はある

出産や育児の公的支援の仕組みについてもまだまだできることはたくさんあると髙室さん。最近は「産後ケア」という言葉をよく耳にするようになりましたが、政令指定都市である札幌市でも産後ケア事業が導入されたのは平成28年。まだ10年も経っていません。

「昔から助産院では『産後養生』というのが当たり前に行われていました。それが、赤ちゃんは病院で産むことが主流になって、産後のことまでしっかりフォローされなくなったのね」

産後ケアの必要性について、髙室さんはずっと札幌市に訴え続けてきました。導入が決まったときは、「言い続けるものだなぁと思った」と笑いますが、諦めることなく言い続けるパワーは並大抵ではなかったはずです。

「でもね、まだまだなの、日本の産後ケアのシステムは。もっと各所と連携をしなければと感じています。人手不足もあるし」

海外の産後ケアのシステムに比べると、日本は遅れていると感じるそう。札幌市の姉妹都市であるアメリカのポートランドへ視察に行った際、「アメリカは病院で出産したらすぐに家に帰されるけれど、家に戻ってママが困ったときにどこに相談すればいいか電話番号を書いた紙が渡されるの。院内のトリアージナースがきちんと仕切ってくれるので、電話をかけてきたママに必要な人をすぐに派遣してくれるシステムが整っていた」と話します。イギリスなどほかの国でもこの仕組みがきちんとできているそう。

後進育成のためのDX推進、助産院の経営コンサルなど、まだまだやるべきことは続く

出産、育児の正しい情報を伝え、ママを育てていくこと、公的支援の拡充のほかに、髙室さんが力を入れているのが後進の育成です。

「助産師はこれからますます必要とされると思います。だからこそ、助産という学問をしっかり伝承していかなければと考えています。私も大学で教えていますが、学校の授業だけでは伝えきれないことが多いですし、学校で教えている先生は現場を離れて何年も経っている人がほとんど。生きた技術が伝えきれていないと感じています」

今も年間30人ほどの赤ちゃんを助産院で取り上げ、赤ちゃんやママ、パパともたくさん関わっている髙室さん。現場のことや助産の生きた技術を正しく、効率よく伝えるため、多忙な中、システム化できないかと自らプログラミングを学んでいます。「プログラミング⁈」と、大層驚いてしまいますが、オンラインで講座を受け、頑張っている最中だそうです(ちなみにプログラミングの先生は、以前linkな人で紹介したシステムエンジニアの時津宝生さん)。

さらに、病院勤務から独立した助産師たちの助産院経営のコンサルも行っています。「助産師としてのキャリアはあっても、経営者の経験はほとんどないから、開業したけれどつまずいてしまう人が多い。地域のママたちのためにも助産院を続けることが大事だから、30年続けている私の経験が役に立てれば」と話します。

話を聞けば聞くほど、そのパワフルさに驚くばかりですが、明るく大らかに話す様子を見ていると、プログラミングなど新たに挑戦していることもきっとすべてやり遂げてしまうのでしょう。

「私の信条はね、焦らず、慌てず、諦めず。決めたことはやり続けるのが大事だと思っています。これまでたくさんの人に支えられてやってきたから、その感謝を自分のできることでしっかり返していけたらと思います」 以前、髙室さんを「光の戦士(ライトウォーリアー)」と呼んでいた人がいました。光の戦士とは、苦しんでいる人、困っている人を救うために社会の問題と戦い、人々に光を与えていく存在のこと。まさに髙室さんそのものだなと感じました。

取材・文/徳積ナマコ

この記事へのコメントはありません。